OVERVIEW|広島のあそび場の未来を考える

あそびとは何か?こどもにとっての「自由」とは?

あそび場づくりに取り組む人々が集い、比治山の未来を考える対話の場が生まれました。今回のあえるひろしま #05には、全国で移動式あそび場を展開する星野諭さん、そしてその活動に共感し広島であそび場づくりに邁進するみやうち冒険あそび場の会・寺本光児さんをゲストに迎えました。

- 開催日・時間:2025年2月10日(月) 18:00-21:30

- 開催場所:ポートクラウド(広島県広島市中区基町5-44 9F)

- 主催:広島市(政策企画課)、SATOMACHI(株式会社和大地)

- 講師|星野諭(移動式あそび場全国ネットワーク 代表)、寺本光児(みやうち冒険あそび場の会 代表)

- 参加者数:32名

- イベントの目的:「広島のあそび場の未来を考える」

こどもたちが自由に遊び、地域とつながる場をどうつくるか?

全国であそび場づくりに取り組む実践者を迎え、あそびの価値やまちづくりとの関係を問い直しながら、比治山でのプレイワークの可能性を探る対話の場をつくる。

・こどもにとって「あそび」とは何か?

・比治山のあそび場はどうあるべきか?

・あそびを通じて、まちの関係性をどう育むか?

これらの問いを共有し、広島ならではの新しいあそび場の在り方を考えることを目的としました。

「遊び」の価値を問い直す時間

「比治山や広島にはどんなあそび場が必要だろう?」 「こどもにとっての自由なあそびとは?」 「昔のようにこどもたちはのびのび遊べているのか?」

そんな問いに導かれ、さまざまな世代・職業の人々がポートクラウドに集結しました。

自己紹介の段階からすでに話が尽きないほど盛り上がり、「田んぼでなんでもしてたよね」「Sけん、懐かしい!」「秘密基地作った!」 といった思い出話が飛び交いました。

どんな時代でも、こどもたちは自由にのびのびと遊ぶことで育つ。

その本質を再確認しながら、対話が深まっていきました。

「あそび場にお客さんはいない」

みやうち冒険あそび場のこーちゃん

最初のスピーカーは、年間1,000人のこどもや大人が訪れる「みやうち冒険あそび場」を運営する寺本光児さん(通称こーちゃん)。

彼が語ったのは、「あそびとは何か?」という本質的な問い。

- あそびとは、こども自身の「やりたい」から始まるすべてのこと

- あそぶことは、生まれ持った権利

- こどもはあそびを通じて成長する

- その権利を保証することが、あそび場をつくること

そして、寺本さんは強調します。

「あそび場にお客さんはいない」

木を刈って広場をつくる、ブランコを作る、穴を掘る。用意された遊具で遊ぶのではなく、こども自身があそび場を生み出すことが大切。

「三間(時間・空間・仲間)」が減少する今、こどもたちがのびのび遊べる環境を整えることこそ、あそび場づくりの本質なのではないか。参加者全員が、その想いに共感しました。

「こどもの居場所と、コミュニティづくり」

移動式あそび場のかーびーさん

続いて登壇したのは、全国で17年間、2,800回以上の移動式あそび場を開催してきた星野諭さん(通称かーびー)。彼が大切にしているのは、

- 「こどもの居場所をつくること」

- 「コミュニティを育てること」

そして、彼の究極の目標は、

「街のいたるところでこどもが遊んでいる光景が当たり前になり、移動式あそび場が不要になること」

「今のまちは、あそびの価値をキープできているか?」

「昔のあそび、その価値を体現できているか?」

星野さんは、全国の事例を交えながら、あそび場が地域コミュニティにもたらす価値を語ってくれました。道路を活用したあそび場では、通りがかったおじいちゃんが将棋を教えたり、ベーゴマの達人が技を伝授したりすることが自然に起こる。

また、被災地では、最初は「子どもの声がうるさい」と文句を言っていた住人が、定期的な活動をきっかけにお茶を飲み始め、やがてこどもたちと関わるようになっていく。

「あそび場は、コミュニティをつくる場でもある」

この言葉に、会場全体が深く頷きました。

広島のあそび場を楽しくする作戦会議!

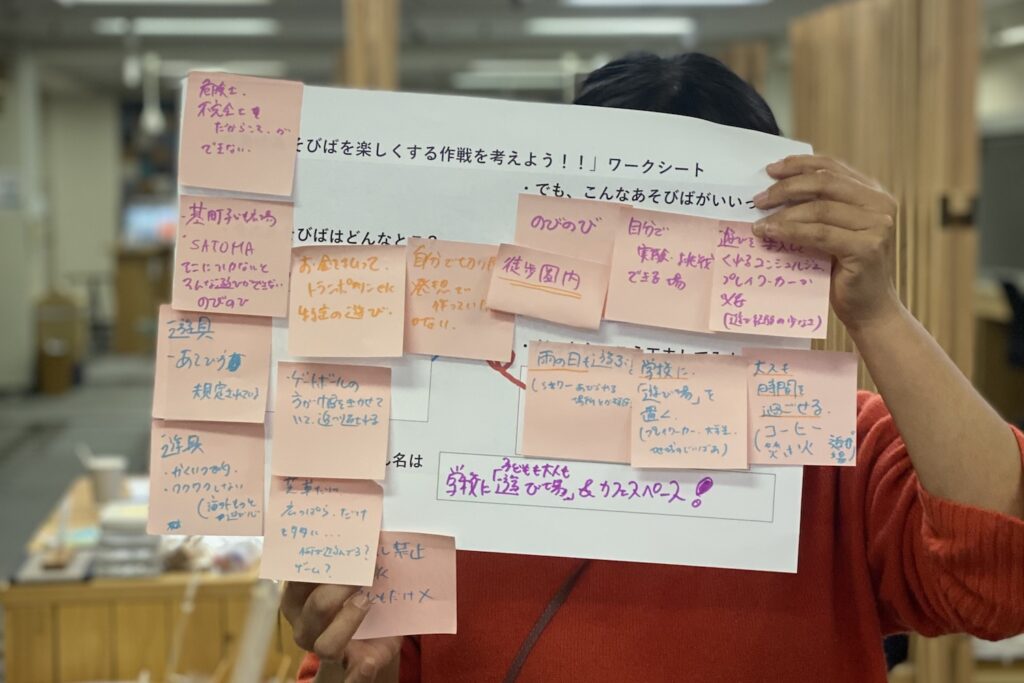

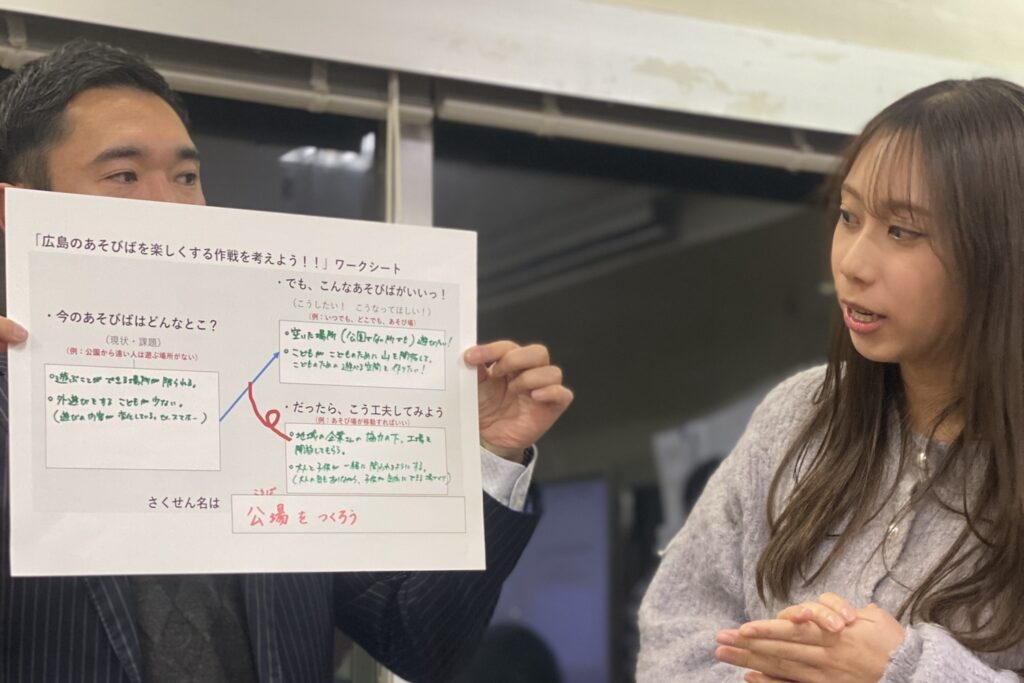

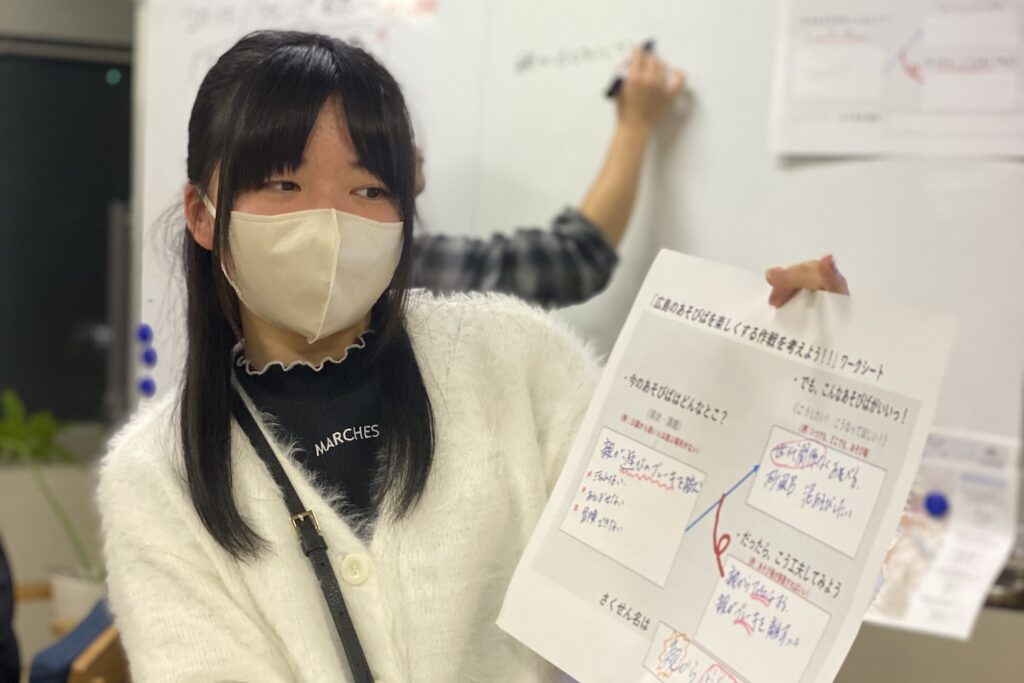

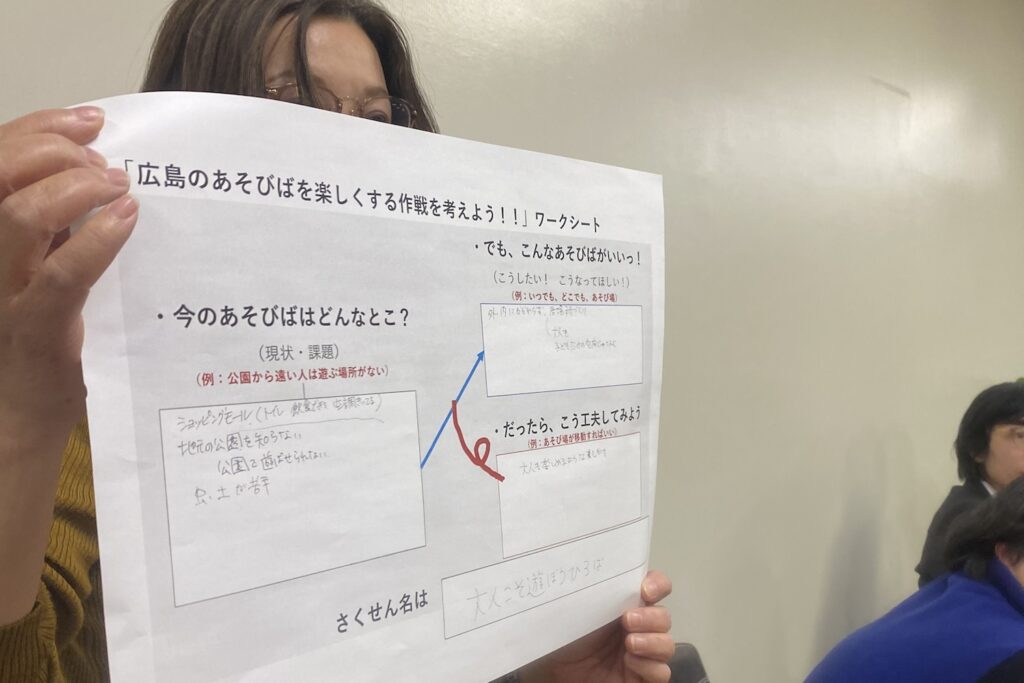

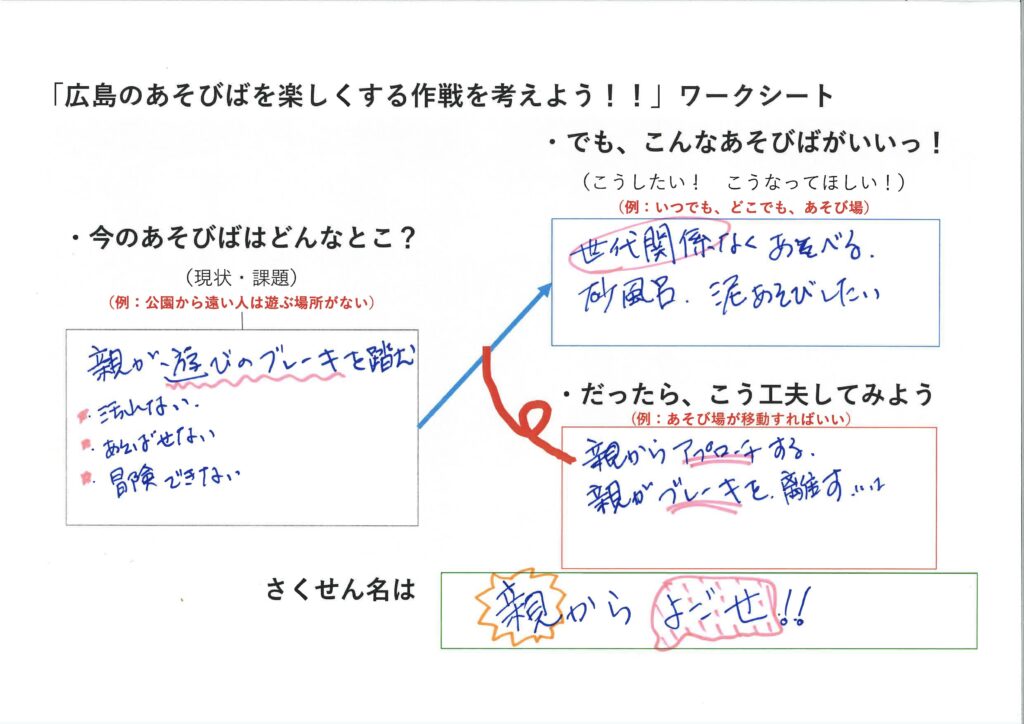

今回のイベントでは、「広島のあそび場を楽しくする作戦を考えよう!」というワークシートを活用したグループディスカッションも行いました。

現状を知る、理想を描く、そして作戦を考える

ワークでは、以下の流れでディスカッションを進めました。

- 今のあそび場の現状を整理

- こどもが自由に遊べる場所が少ない

- ルールが多く、のびのびと遊びにくい

- 大人が無意識にこどもの遊びを制限してしまっている

- 理想のあそび場を考える

- 世代を超えて遊べる場所

- 砂遊びや泥遊びなど、自然を感じられる環境

- こどもが主体となり、遊びを生み出せる場

- だったらどう工夫する?

- 親からアプローチすることで、遊びのブレーキをなくす

- 地域の企業や大人が関わり、遊び場をつくる

- 「学校に遊び場を設置する」「公園以外の空き地を活用する」などのアイデアが提案されました

ユニークな作戦名が続々!

参加者の皆さんには、それぞれのアイデアを「作戦名」としてまとめてもらいました。

🌟 「親からよごせ!」

🌿 「虫好き集まれ公園」

🏡 「公場をつくろう」

🎉 「大人こそ遊ぼうひろば」

🏫 「学校に遊び場(こどもも大人も)&カフェスペース」

それぞれの作戦には、今のあそび場の課題を解決し、より自由で楽しい遊び場を実現するための工夫が込められています。

「広島らしい五間」とは?

最後に、参加者全員で「広島のあそび場の未来」をテーマにディスカッション。

星野さんからは、

「比治山は、プレイワーカー、まちづくり、行政が揃う理想的な場」

という力強い言葉とともに、

「三間(時間・空間・仲間)に、“隙間”と“手間”を加えた“五間”を大切にしてほしい」

とエールをいただきました。

「広島らしい五間とは何か?」

この問いの答えは、まだ見えていない。しかし、それを探求することこそが、比治山に新しいあそび場を生み出す第一歩になるのではないか。

翌日の「あそびばをまなぼう」が楽しみでしかたなくなる時間でした。

ギャラリー(PHOTO GALLERY)

イベントの様子を伝える写真を以下に掲載します。

今回のセッションは、二日連続。続いての翌日は比治山公園をフィールドにして実際にあそび場のイロハをカービーさんからみんなで学びました。

2月11日の「あそびをまなぼう」「あそび場」のレポートはこちらから